También denominada queiralgia

parestésica por la similitud con la meralgia parestésica, compresión del

nervio cutáneo femoral lateral (Gómez-Bajo GJ et al., 2003).

Se trata de una afección poco frecuente,

caracterizada por dolor en el borde radial de la muñeca a varios

centímetros próximal al pliegue dorsal y de la estiloides del radio,

dolor que aumenta con los movimientos de extensión y desviaciones

laterales de la muñeca; los movimientos de supinación y desviación

cubital producen dolor irradiado (Finkelstein positivo) como en la

enfermedad de De Quervain, e igualmente está presente una sensación de

adormecimiento en el dorso de la mano inervado sensitivamente por el

nervio radial. En muchas ocasiones (50% aproximadamente) ambas

patologías van asociadas, y se confunden fácilmente por lo que el

correcto diagnóstico diferencial es clave para establecer las

prioridades del tratamiento y ser eficaces en la resolución del cuadro,

priorizar en el tratamiento neurodinámico o de la interface miofascial y

patología tendinosa (De Santolo A, 2005).

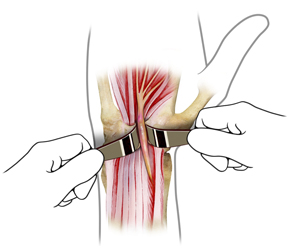

Tras la división de las dos ramas del

nervio radial a nivel de la cabeza del radio, la rama superficial o

sensitiva desciende en el borde radial del antebrazo, y a nivel del

tercio distal pasa debajo de un estrecho producido por el borde del

braquioradial y del tendón del extensor radial largo del carpo y la

fascia que los une previa llegada a la muñeca, posteriormente se divide

en dos o varias ramas para inervar sensitivamente el dorso del pulgar e

índice y el dorso de los otros dedos hasta la interfalángica proximal.

El nervio se hace subcutáneo después de su emergencia del braquioradial,

y con los movimientos de pronación, este sistema miofascial actúa de

guillotina neural (Dellon AL, 1986). Las disfunciones de codo y cabeza

de radio tienen su importancia en la afectación del radial y considero

que deben ser siempre valoradas tanto en “pseudos de Quervain”, como en

“pseudo epicondilitis”.

La clínica del Wartenberg, se

caracteriza por: dolor, adormecimiento, hormigueo, y disestesia en la

porción dorso-radial de la mano, que aumentan con los movimientos de la

muñeca.

La clínica del Wartenberg, se

caracteriza por: dolor, adormecimiento, hormigueo, y disestesia en la

porción dorso-radial de la mano, que aumentan con los movimientos de la

muñeca.

Al examen físico la percusión del nervio

produce signo de Tinnel y parestesia en su territorio de inervación,

específicamente en el recorrido del nervio en su salida debajo del

músculo braquiorradial.

Dellon AL, describe una prueba de

mantener 30 a 60 segundos la muñeca pronada y flexionada, presentándose

con la compresión parestesia en su territorio parecidas al signo de

Phalen para el STC (síndrome del túnel carpiano)

La producción del síndrome de Wartenberg

es debida a diferentes factores, la mayoría de ellos mecánicos por

secuelas de lesiones en la zona, o en algunos pacientes que desarrollan

trabajos manuales repetitivos como el uso de destornilladores, martillos

etc., y generalmente asociando un estado previo de cierre neural,

estrechez del paso congénito o adquirido (tensión miofascial anormal a

ese nivel). El uso de pulseras y guantes apretados o muñequeras es otra

de las causas de disestesias o parestesias en el territorio comentado.

También habrá que tener siempre en consideración traumatismos de muñeca

previos, sobretodo esguinces o luxaciones graves y compresiones

post-fractura de Colles (Tosun N, et al. 2001).

El diagnóstico diferencial del cuadro

debe ser claro y dirigirse a la estructura concreta, para ello usamos en

clínica el ULNT2b radial, ligeramente modificado con inclusión del

pulgar, en la palma y determinando si la disfunción neural está presente

a través de la diferenciación estructural (Butler D, 2002).

Posteriormente afinamos el diagnóstico y ponemos nombre a la disfunción

neural que puede ser en deslizamiento craneal, distal o de tensión

básicamente (Shacklock, 2007). Si el síndrome está presente dirigimos

nuestro tratamiento al nervio y no tanto a la interface, como ocurriría

en el de Quervain, obviando por supuesto que la fisiopatología de uno y

otro cuadro no tienen nada que ver, pero frecuentemente coexisten.

El diagnóstico diferencial del cuadro

debe ser claro y dirigirse a la estructura concreta, para ello usamos en

clínica el ULNT2b radial, ligeramente modificado con inclusión del

pulgar, en la palma y determinando si la disfunción neural está presente

a través de la diferenciación estructural (Butler D, 2002).

Posteriormente afinamos el diagnóstico y ponemos nombre a la disfunción

neural que puede ser en deslizamiento craneal, distal o de tensión

básicamente (Shacklock, 2007). Si el síndrome está presente dirigimos

nuestro tratamiento al nervio y no tanto a la interface, como ocurriría

en el de Quervain, obviando por supuesto que la fisiopatología de uno y

otro cuadro no tienen nada que ver, pero frecuentemente coexisten.

Según

un estudio de Lanzetta M, de 50 pacientes (52 casos) con síndrome de

Wartenberg entre enero de 1988 y julio de 1992. El tratamiento

conservador logró un 71% de resultados excelentes y buenos, similares al

tratamiento quirúrgico. La enfermedad de De Quervain se asoció en el

50% de los casos, es importante afinar en el diagnóstico del síndrome de

Wartenberg antes de operar la tenosinovitis, a fin de evitar

imprevistos y complicaciones postoperatorias, y por supuesto ahorrar la

cirugía al paciente si esta es innecesaria (Lanzetta M, 1995).

El tratamiento definitivo en los casos

en que existe compresión grave y/o crónica, y el dolor no desaparece, el

tratamiento es quirúrgico (Mackinnon SE, 1988), pero nunca antes.

Cuantos de Quervain habrán sido operados innecesariamente, cuantos de

Quervain habremos tratado incorrectamente, ¿raro o no tan raro?

Paco Bautista Fisioterapeuta, Osteópata D.O. Doctorando por la Universidad de Cádiz Master en Salud y Deporte Profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid y de INSTEMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario